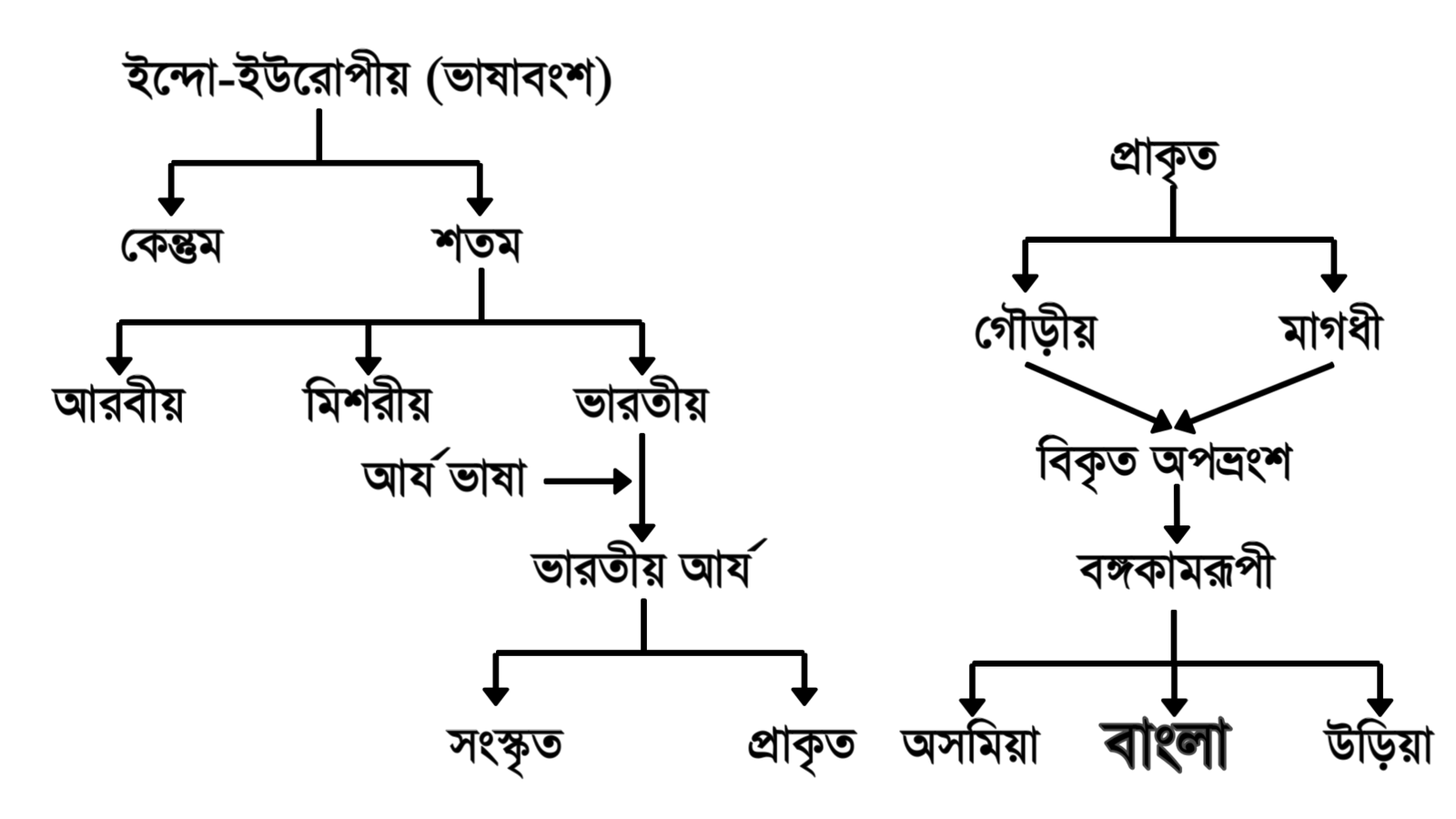

আনুমানিক ৫০০০ বছর পূর্বে লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার হয়। ৫০০০ বছর পূর্বে পৃথিবীর কোথায় কী ঘটেছিল তা আমরা বই পড়ে জানতে পারি না। কারণ তখন কোনো কিছুই লিখা হয়নি। বিজ্ঞানীরা

- জীবাশ্ম

- প্রত্নতত্ত

- জিন ও

- ভাষা

নিয়ে গবেষণা করে ৫০০০ পূর্বে ঘটা ঘটনাগুলো কেবল অনুমান করেছেন মাত্র।

তারপরের ইতিহাস বিভিন্ন উপাদান; যেমন বিভিন্ন পরিব্রাজক, তথা লেখকের লেখনী, শিলা, বিভিন্ন ইমারত ইত্যাদির মাধ্যমে জানা যায়। এগুলোই ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত উপাদান। এখন আমরা বাংলার ইতিহাসের সেসব উপাদান নিয়ে আলোচনা করব।

পুনশ্চ এখানে বাংলা বলার কারণ হচ্ছে এই ইতিহাসটি বাংলাদেশ ও ভারতের কিছু রাজ্য যেমন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ইত্যাদি স্থানে যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে তাদের সকলের জন্য একই। বাংলা ভাগ হয়েছে ১৯৪৭ সালে। অর্থাৎ এর পূর্ব পর্যন্ত বাংলা বলতে এই সবটুকু অংশকেই বুঝানো হবে।

ইতিহাসের উপাদান

যেসব তথ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব তাকে ইতিহাসের উপাদান বলে।

ইতিহাসের উপাদানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. লিখিত উপাদান এবং

২. অলিখিত উপাদান।

লিখিত উপাদান

শিলালিপি ও তাম্রলিপি, বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ, ধর্মীয় ও সাহিত্য গ্রন্থ, ঐতিহাসিক বিবরণ ও দলিলপত্র ইত্যাদিকে ইতিহাসের লিখিত উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

বাংলার ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত লিখিত উপাদান

১. শিলালিপি ও তাম্রলিপি

বিভিন্ন শাসক ও রাজবংশের তাম্রলিপি এবং শিলালিপি বাংলা অঞ্চলে পাওয়া গেছে, যা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রধান প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত।

পাল, সেন, এবং বিভিন্ন মুসলিম শাসকদের সময়ের তাম্রলিপি ও শিলালিপি বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দেয়।

তামার পাতের উপর লেখা- তাম্রলিপি

তামার পাতে রাজাদের ঘোষণা বা নির্দেশ– তাম্রশাসন

২. বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ

চৈনিক পর্যটক ইৎসিং, ফা-হিয়েন এবং আরব পর্যটক ইবনে বতুতার লেখনীতে বাংলার রাজা, সামাজিক রীতি, বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং ধর্মীয় পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

পর্যটকদের সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ধর্মীয় ও সাহিত্য গ্রন্থ

পাল আমলে বৌদ্ধ সাহিত্য (চর্যাপদ), বৈষ্ণব ও সুফি সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। এগুলো থেকে প্রাচীন যুগ সম্পর্কে জানা যায়।

শ্রীচৈতন্যের জীবনী, চৈতন্য ভাগবত, এবং রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন বাংলা অনুবাদ এবং মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগ সম্পর্কে ধারণা দেয়।

ব্রিটিশ আমলে রচিত বাংলা সাহিত্য, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইত্যাদির লেখাগুলি বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে।

৪. ঐতিহাসিক দলিল

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার ঐতিহাসিক দলিলপত্র, যেমন সরকারি নথি, রিপোর্ট, চিঠিপত্র, এবং পত্রিকা আমাদেরকে ব্রিটিশ শাসনের সময়কার সমাজ এবং রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে তথ্য দেয়।

৫. সাহিত্য

মহিদাসের ঐতরেয় আরণ্যক: সর্বপ্রথম বঙ্গ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে রচিত (খ্রি. পূ. ৩০০ অব্দের কাছাকছি সময়ে)। ১৫টি ভাগ বা অধিকরণে বিভক্ত গ্রন্থের মোট শ্লোক সংখ্যা ৬০০০। রাজ্যশাসন, শত্রুদমন, রাজস্ব, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন, পৌর প্রশাসন প্রভৃতি নিয়ে এই ১৫টি বিভাগের প্রতিটি রচিত।

চৈনিক ইতিহাসের জনক সুমা কিয়েন সংকলিত ঐতিহাসিক দলিল। খ্রি. পূ. ৯৪ অব্দে রচিত এই গ্রন্থে কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাস পাওয়া যায়।

কলহনের রাজতরঙ্গিনী: দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত ৭৮২৬টি শ্লোক (৮টি তরঙ্গে বিভক্ত) সংবলিত তদানিন্তর কাশ্মীরের সমাজ ইতিহাসের দলিল। বিভিন্ন রাজাদের ধারাবাহিক বর্ণনা করা হয়েছে।

আবুল ফজলের আকবরনামা: তিন খন্ডের বিশাল ইতিহাসগ্রন্থ। ৩য় খন্ড আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দেশবাচক বাংলা শব্দের ব্যবহার করা হয়। বঙ্গ ও আল মিলে বাংলা শব্দ গঠিত হয়েছে। বঙ্গ এদেশের প্রাচীন নাম আর আল মানে বাধ বা জমির সীমানাসূচক অংশ।

গোলাম হোসেন সলিমের রিয়াজ আস সালাতিন।

মিনহাজ উস সিরাজের তবকাত ই নাসিরী: ফরাসি ভাষায় রচিত এ গ্রন্থে বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পাওয়া যায়।

অলিখিত উপাদান

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মুদ্রা, স্থাপত্য, লোকগাথা ইত্যাদিকে ইতিহাসের অলিখিত উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

বাংলার ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত অলিখিত উপাদান

১. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

বাংলার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান; যেমন মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি এবং বগুড়ার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া প্রাচীন স্থাপনা বাংলার ইতিহাসের নিদর্শন।

এখানে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মূর্তি, মুদ্রা ও সরঞ্জাম প্রাচীন বাংলার জীবনযাত্রা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়।

২. স্থাপত্য ও স্মৃতিস্তম্ভ

মধ্যযুগের মুসলিম শাসনের সময়কার বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির এবং সুলতানি আমলের স্থাপত্য বাংলা অঞ্চলের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অংশ।

সোনা মসজিদ, ষাট গম্বুজ মসজিদ, এবং বিভিন্ন জমিদার বাড়ি বাংলার স্থাপত্যকলার উৎকর্ষতা এবং সেই সময়ের জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরে।

৩. লোকগাথা, গান ও লোকসংস্কৃতি

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকগাথা, যেমন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি বিভিন্ন লোকগাথা বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা প্রদান করে।

বাউল গান, পালাগান এবং ভাওয়াইয়া গান বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি ও মানুষের আবেগকে ধারণ করেছে।

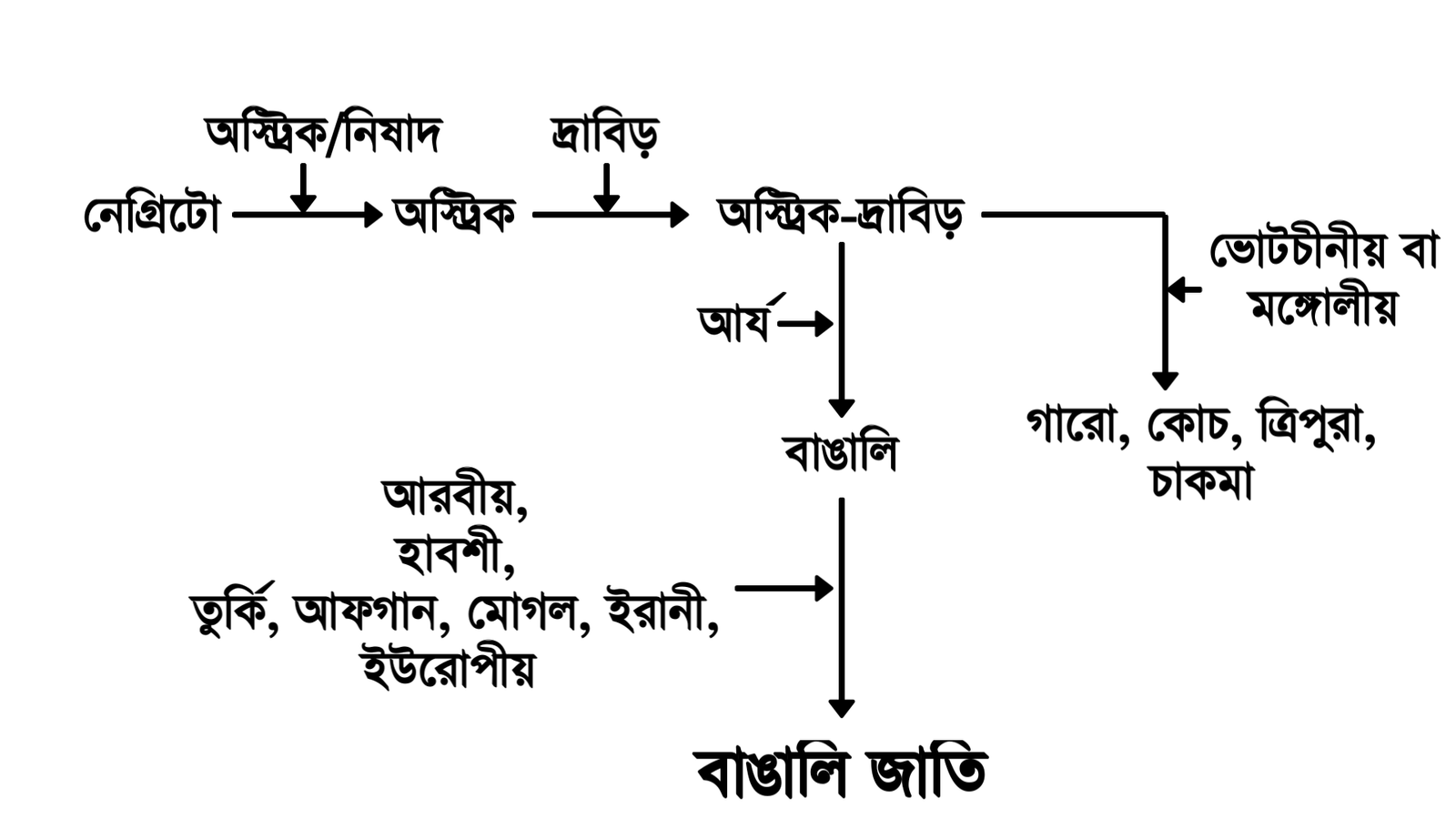

৪. নৃতত্ত্ব এবং লোকবিশ্বাস

বাংলার বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর জীবনধারা, আচার-অনুষ্ঠান এবং লোকবিশ্বাস বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত।

তাদের রীতিনীতি এবং সংস্কৃতিতে বিভিন্ন প্রাচীন ঐতিহ্যের সংরক্ষণ পাওয়া যায়, যা বাংলার প্রাচীন সমাজের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করে।

উপরে উল্লিখিত উপাদানগুলোর উপর ভিত্তি করে বাংলার ইতিহাস পরবর্তী অনুচ্ছেদ থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।